Oleh Encep Abdullah

Pertanyaan Pertama:

Bikin novel cinta-cintaan haram?

Jawaban:

Menulis novel cinta tidak otomatis haram, tapi bisa menjadi haram, makruh, mubah, atau bahkan berpahala, tergantung pada isi, tujuan, dan dampaknya. Inilah kaidah umum dalam syariat Islam terkait karya seni dan sastra.

📖 Dalil-Dalil Umum yang Jadi Rujukan

🧠 Kaidah Fikih

“Al-ashlu fil asyya’ al-ibahah”

“Hukum asal segala hal adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan.”

Tapi juga:

“Mā kāna sababuhu harām, fahuwa harām”

“Apa yang menjadi penyebab maksiat, maka ia juga haram.”

💡 Novel Cinta Bisa Positif Jika:

-

Mengandung nilai moral: kesetiaan, kesabaran, menahan hawa nafsu

-

Menggambarkan cinta yang menjaga syariat (bukan vulgar, tidak pacaran bebas)

-

Menampilkan konflik batin, etika, dan perjalanan spiritual cinta

-

Ditujukan untuk refleksi jiwa, bukan rangsangan syahwat

❌ Novel Cinta Menjadi Haram Jika:

-

Mengandung adegan pelukan, ciuman, ranjang, atau bahasa sensual

-

Mengajak pembaca untuk berkhayal syahwat

-

Menjadikan pacaran bebas, zina, atau LGBT sebagai hal biasa

-

Merusak nilai keislaman dengan menormalkan maksiat

📌 Kesimpulan

Menulis novel cinta hukumnya boleh, bahkan bisa berpahala, asalkan:

-

Tidak melanggar batas-batas syariat

-

Tidak merusak moral pembaca

-

Bernilai edukatif, bukan erotik

Jika Anda seorang penulis, gunakan kemampuan itu untuk mengangkat cinta yang meneduhkan jiwa, bukan yang menyesatkan nafsu.

Pertanyaan kedua:

Bagaimana dengan novel-novel Eka Kurniawan?

Jawaban:

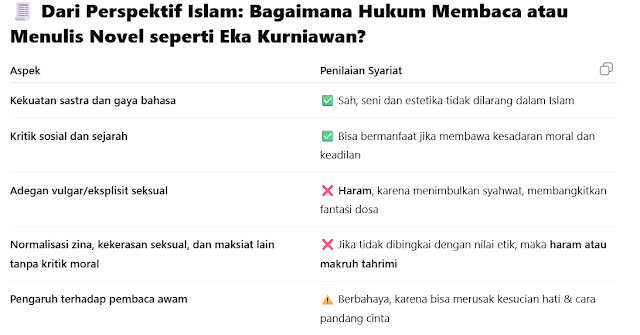

Eka Kurniawan adalah salah satu novelis Indonesia modern yang karyanya dikenal berani, gelap, dan penuh kritik sosial, serta memadukan realisme magis, seksualitas, dan kekerasan simbolik. Novel-novelnya seperti:

-

Cantik Itu Luka

-

Lelaki Harimau

-

Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas

...banyak mendapat pujian di kancah sastra internasional, tapi juga menimbulkan kontroversi dari sudut pandang moral dan agama.

📌 Penilaian Ulama & Kaidah Umum

-

Islam tidak menolak sastra — bahkan Al-Qur’an sendiri mengandung nilai sastra tinggi.

-

Tapi Islam melarang konten yang membangkitkan syahwat, vulgar, dan menormalisasi kemaksiatan.

-

Karya sastra boleh keras, pahit, bahkan nyentrik, asal:

-

Tidak mengajak ke haram

-

Ada bingkai nilai, tidak merusak akhlak pembaca

-

Tidak menampilkan adegan sensual sebagai “kenikmatan bebas”

-

Kaidah:

“Segala sesuatu yang membawa kepada haram, maka ia juga haram.”

— Kaidah fikih Sadd al-dzari’ah

🔍 Penutup: Maka, bagaimana menyikapi karya Eka Kurniawan?

-

Sebagai karya seni dan kritik sosial, ia punya tempat.

-

Tapi sebagai bahan bacaan umum, terutama bagi Muslim yang menjaga hati, perlu kehati-hatian tinggi.

-

Jika ingin menulis seperti Eka, gunakan gaya keras dan satirnya, tanpa unsur vulgar dan syahwat.

Jawaban:

Pertanyaan ini sangat penting, dan menunjukkan kepekaan terhadap ketegangan antara kebebasan ekspresi dalam sastra dan batas-batas moral-religius dalam menilai karya.

Mari kita uraikan secara jujur dan seimbang.

🧠 1. Mengapa sebagian orang tampak “mabok agama” saat menilai sastra?

Karena mereka:

-

Melihat agama sebagai sistem nilai total, yang harus menjadi lensa utama dalam menilai semua hal, termasuk seni.

-

Mengikuti kaidah usul fikih:

“Ma lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib”

“Jika sesuatu membawa kepada haram, maka itu pun menjadi haram”

Jadi, sastra yang menyulut syahwat, merusak akidah, atau menormalkan maksiat, otomatis divonis sebagai maksiat juga.

Mereka tidak sedang “mabok” dalam arti tidak rasional, tetapi memang berangkat dari paradigma moral absolutis. Bagi mereka, estetika harus tunduk pada etika syar’i.

📚 2. Tapi Sastra Bukan Agama — Bukankah Sastra adalah Ruang Imajinasi Bebas?

Benar. Dalam tradisi humanisme, sastra adalah:

-

Wadah ekspresi bebas,

-

Cermin realitas sosial dan batin manusia,

-

Tempat mengkritik, mengejek, bahkan menggugat nilai-nilai dominan.

Namun — dalam Islam, kebebasan tidak absolut. Ia selalu berada dalam bingkai:

“Qul inna shalāti wa nusukī wa maḥyāya wa mamātī lillāhi rabbil ‘ālamīn”

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah.” (QS. Al-An’am: 162)

Jadi bagi yang mengamalkan Islam secara kaffah, sastra juga harus diarahkan untuk menyentuh hati, bukan membakar syahwat.

Keduanya tidak sepenuhnya salah, tapi memakai paradigma yang berbeda. Karena itu:

Ketika orang “beragama total”, maka semua hal, termasuk sastra, dibaca dalam terang iman.

Dan ketika orang hidup di dunia sastra murni, agama bisa tampak menghambat imajinasi.

✨ Maka, Apakah Menilai Sastra dari Perspektif Islam Itu Salah?

Tidak.

Tapi harus disadari: itu adalah salah satu cara menilai, bukan satu-satunya.

Jika Anda bertanya sebagai sastrawan, bukan ustaz:

-

Anda bebas menyusun narasi tanpa takut dikritik agama — itu hak estetik.

-

Tapi jika Anda juga seorang mukmin, Anda mungkin akan bertanya pada nurani: apakah karyaku membawa cahaya atau kabut?

Penutup: Bukan Mabok, Tapi Perspektif

Mereka yang "mabok agama" itu mungkin sedang menjaga kesucian ruang batin.

Mereka yang "mabok sastra" juga mungkin sedang menjaga kebebasan jiwa.

Tak harus saling menafikan, asal tahu batas:

-

Sastra bisa mengguncang iman.

-

Iman bisa memberi arah pada sastra.

“Kata yang indah bisa menipu. Tapi kata yang benar bisa menyelamatkan.”

Pertanyaan Keempat: